なぜ膵のう胞は精密検査が必要なのですか?

はじめに

健康診断や人間ドックで「膵のう胞」と診断されると、多くの方が不安を感じられると思います。「精密検査が必要です」と言われても、なぜ詳しい検査を受けなければならないのか、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、膵のう胞の精密検査がなぜ重要なのか、エビデンスに基づいて解説いたします。

膵のう胞は一つではない:鑑別診断の重要性

「膵のう胞」という言葉は、実は膵臓にできた液体を含む袋状の構造すべてを指す総称です。しかし、その中には性質の全く異なる様々な種類が含まれており、それぞれで対応方法が大きく異なります。

主な膵のう胞の種類

膵のう胞は大きく「腫瘍性」と「非腫瘍性」に分類され、腫瘍性のものには膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)、粘液性嚢胞腫瘍(MCN)、充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)、漿液性嚢胞腫瘍(SCN)などがあります。

1. 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)

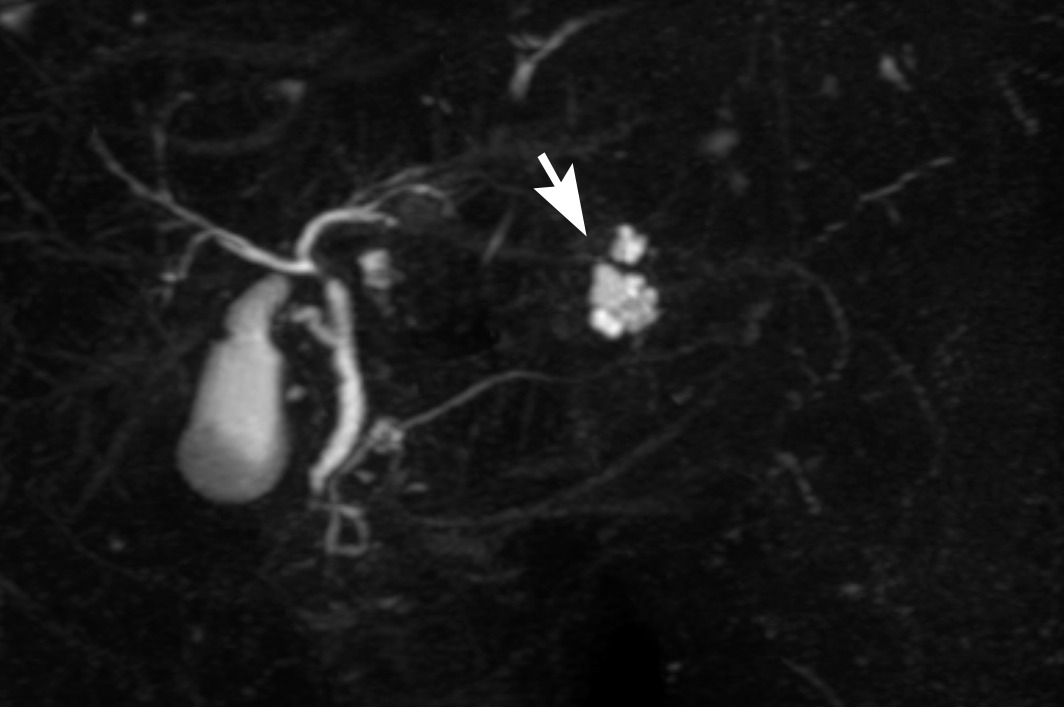

最も頻度の高い腫瘍性膵のう胞で、ブドウの房のような形態を示し、膵管に粘液を産生する腫瘍細胞ができる病気です。時間経過とともに段階的に悪性化する可能性があり、「治癒可能な膵癌」として注目されています。

2. 粘液性嚢胞腫瘍(MCN)

ほとんどが女性に発生し、がん化する危険性が5~30%あるため、原則として手術が推奨されます。

3. 充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)

20~30歳代の若い女性に多く、悪性度はそれほど高くありませんが、約10%に悪性例があり、診断された場合は手術が推奨されます。

4. 漿液性嚢胞腫瘍(SCN)

基本的には良性疾患で、確実に診断できれば経過観察が可能です。ただし、他の嚢胞性腫瘍との鑑別が難しい場合があります。

5. 仮性嚢胞

膵炎に続発してできる非腫瘍性の嚢胞で、良性疾患です。

精密検査が必要な3つの理由

理由1:治療方針が全く異なる

上記のように、膵のう胞には様々な種類があり、それぞれ悪性度が異なるため、詳細な鑑別診断を行い、最適の治療方針を決定する必要があります。

治療方針の違い

- MCN、SPN: 原則として手術が必要

- 主膵管型IPMN: 悪性の可能性が高く、手術が第一選択

- 分枝型IPMN: 多くは経過観察が可能だが、高リスク所見がある場合は手術

- SCN: 確実に診断できれば経過観察

- 仮性嚢胞: 経過観察

理由2:見た目だけでは判断できない

膵嚢胞が単房性か多房性かを区別することが重要で、MRCPと造影CTなどの精密な画像検査が必要です。通常の超音波検査やCTだけでは、これらを正確に鑑別することが困難な場合があります。

鑑別に必要な情報

- 嚢胞の形態(単房性・多房性)

- 主膵管との交通の有無

- 嚢胞内の壁在結節(こぶ状の隆起)の有無

- 嚢胞壁の厚さや性状

- 膵管の拡張の程度

- 周囲の膵実質の状態

理由3:悪性化の可能性を見極める

IPMNは既に悪性に変化していないか慎重に見極めることが重要で、膵管外に浸潤すると通常の膵癌と同様に悪性度の高い癌となります。悪性化の前段階で発見・治療が可能であり、早期に適切な対応をすることで治癒が期待できます。

精密検査の内容

推奨される画像検査

1. MRI/MRCP(MR胆管膵管撮影)

- 放射線被曝がない

- 膵管と嚢胞の関係を詳細に評価できる

- 典型的なIPMNはMRCPを撮影することでほとんどの症例で診断可能です

- 粘液の性状や嚢胞内部の構造を評価できる

2. 造影CT

- 嚢胞壁の性状や血流を評価

- 壁在結節の有無を確認

- 周囲臓器との関係を評価

3. 超音波内視鏡検査(EUS)

- より詳細な嚢胞内部の観察が可能

- 5mm以下の小さな壁在結節も検出できる

- 必要に応じて嚢胞内容液の採取が可能

血液検査

- 腫瘍マーカー(CA19-9、CEAなど)の測定

- 膵酵素の測定

- 糖尿病の有無の確認

早期発見のメリット

1. 治療選択肢が広がる

早期に発見できれば、低侵襲な腹腔鏡手術や機能温存手術が可能になります。MCNやSPNは転移する前に切除すれば治癒が得られるため、腹腔鏡下膵切除の良い適応となります。

2. 治療成績が向上

IPMNは早期に膵癌を発見できるチャンスを含んだ疾患です。悪性化していても早期であれば、根治的な治療が可能で予後が大きく改善します。

3. 不要な手術を避けられる

逆に、精密検査により良性と確実に診断できれば、不必要な手術を避け、経過観察で対応することができます。

専門医による診断の重要性

膵嚢胞性腫瘍の検査、診断、治療方針の決定には専門的な知識と技術が必要であり、治療経験が豊富な専門施設を受診することが推奨されています。

膵のう胞の診断には以下の専門性が求められます:

- 画像の適切な読影能力

- 各種膵のう胞の特徴に関する知識

- 国際診療ガイドラインに基づいた判断

- 手術適応の適切な見極め

当院での膵のう胞診療体制

当院では日本消化器病学会と日本医学放射線学会の専門医が、膵のう胞の画像診断や診療を担当しており、患者さんに安心して検査・治療を受けていただけるよう努めています。特に経過観察においては、MRI(磁気共鳴画像)を定期的に実施することで、わずかな変化も見逃すことなく検出できるような対応をしております。

当院のMRI検査の特徴: MRIは放射線被曝がなく、膵のう胞の詳細な観察に適した検査法です。嚢胞の大きさの変化、内部の性状、膵管の拡張の程度などを正確に評価することができ、継続的な検査による比較により、早期の段階で治療が必要な変化を捉えることが可能です。

「膵のう胞」と診断されても、多くは経過観察で対応可能な良性のものです。しかし、中には早期の治療が必要なものも含まれているため、まずは精密検査を受けて正確な診断をつけることが重要です。精密検査により、不安を解消し、適切な対応をすることができます。「膵のう胞」と診断された方は、ぜひ専門医による精密検査をお受けください。